Face à l’incroyable diversité culinaire mondiale, certains plats suscitent étonnement, dégoût ou fascination. Vous êtes nombreux à vous demander pour quelles raisons certaines spécialités sont qualifiées de « dégueulasses » et ce qui forge réellement ce jugement. Plongeons dans l’univers singulier de la cuisine controversée et des saveurs qui divisent.

Savourer l’étrange : ce qui fait qu’un plat paraît dégueulasse

Il existe une véritable alchimie entre goûts, habitudes culturelles et perception du dégoût. À travers le monde, ce qui choque les uns régale parfois les autres.

Pourquoi notre cerveau réagit-il au dégoût face à certains plats ?

Les réactions de rejet sont souvent instinctives et liées à nos expériences d’enfance. Notre cerveau associe automatiquement certains aspects visuels, olfactifs ou textuels à un potentiel danger. Un plat jugé « dégueulasse » par votre voisin peut, pour un autre, évoquer la nostalgie du repas familial.

Cette réaction de dégoût constitue un mécanisme de défense ancestral. Elle nous protège intuitivement des aliments avariés ou toxiques. Cependant, cette même protection peut nous fermer à des expériences gustatives enrichissantes.

Les ingrédients-clés qui font débat dans les plats controversés

Viscères, insectes cuisinés ou fromages fermiers puissants figurent souvent parmi les suspects. Ce sont souvent l’aspect visuel ou l’odeur qui tranchent et provoquent le blocage gustatif.

| Type d’ingrédient | Exemples | Réaction commune |

|---|---|---|

| Abats | Foie, rognons, tripes | Texture gélatineuse |

| Insectes | Sauterelles, vers de farine | Répulsion visuelle |

| Fromages fermentés | Roquefort, camembert très fait | Odeur forte |

| Poissons fermentés | Surströmming, nuoc-mâm | Puanteur |

L’influence de l’éducation et des traditions gastronomiques locales

Ce que l’on apprend à aimer dépend beaucoup de notre environnement. Dans certains pays, des plats réputés immangeables ailleurs sont des mets de fête, illustrant la force des normes culturelles.

Un enfant français grandit en appréciant le fromage qui coule, tandis qu’un enfant asiatique développe son palais avec des saveurs umami prononcées. Ces apprentissages précoces façonnent durablement nos préférences alimentaires et nos zones de confort.

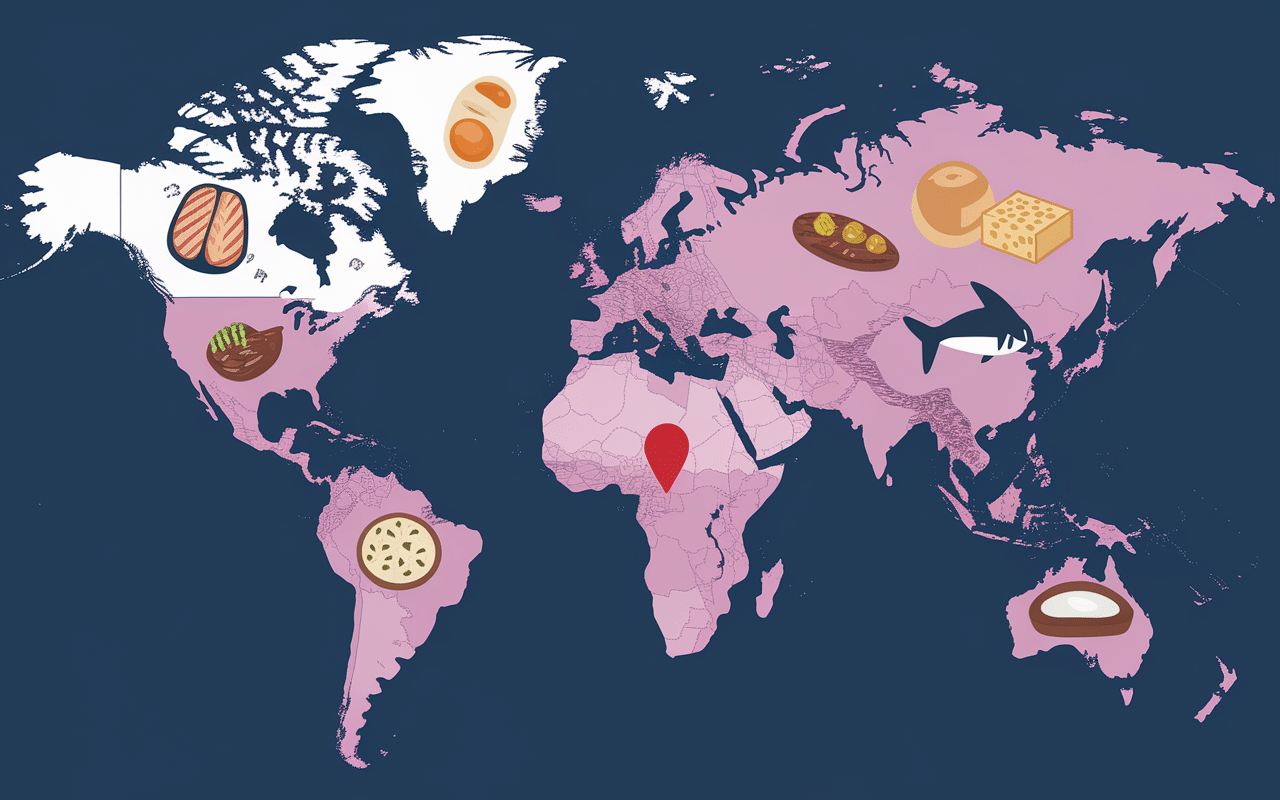

Tour du monde des plats les plus déconcertants (et comment ils sont vécus localement)

À chaque région sa spécialité qui déroute : découvrons quelques exemples emblématiques pour mieux comprendre leur réception et leur signification culturelle.

Faut-il goûter les spécialités jugées immangeables ailleurs dans le monde ?

Osez-vous le surströmming suédois ou le balut philippin ? Souvent moqués, ces plats symbolisent pourtant l’audace culinaire et l’attachement aux traditions.

Le surströmming, ce hareng fermenté suédois, dégage une odeur si intense qu’il est souvent consommé à l’extérieur. Pourtant, les Suédois y voient un trésor national, symbole de leur héritage maritime.

Le balut philippin, œuf de canard couvé puis bouilli, peut surprendre par sa texture. Mais aux Philippines, il représente un en-cas nutritif et convivial, partagé entre amis lors des soirées.

Plats dégueulasse ou trésor local : anecdotes et réactions surprenantes d’autochtones

Des touristes déconcertés face au casu marzu en Sardaigne, ou des locaux se réjouissant d’un hakarl islandais, ces plats sont des marqueurs forts de l’identité collective.

En Sardaigne, le casu marzu (fromage aux asticots) fait la fierté des bergers locaux. Ces vers vivants sont perçus comme un gage de qualité et de tradition authentique. Les Sardes sourient souvent devant la réaction des visiteurs, conscients de posséder un patrimoine culinaire unique.

En Islande, le hakarl (requin fermenté) accompagne les célébrations hivernales. Ce mets, au goût d’ammoniaque prononcé, unit les générations autour d’un rituel ancestral de survie devenu tradition festive.

Perception, expérience et ouverture d’esprit face aux saveurs atypiques

Derrière les jugements hâtifs se cachent préjugés, peurs et une possible curiosité à satisfaire. Explorer l’inconfort dans l’assiette peut être source d’enrichissement.

Existe-t-il un lien entre peur de l’inconnu et rejet de certaines spécialités ?

Notre refus est parfois moins gustatif que psychologique. Goûter l’inédit, c’est aussi faire tomber des barrières mentales et découvrir de nouvelles cultures.

La néophobie alimentaire touche particulièrement les adultes qui n’ont pas été exposés jeunes à la diversité culinaire. Cette peur de l’inconnu alimentaire peut se surmonter par une approche progressive et bienveillante.

Dépasser ses appréhensions ouvre des portes vers de nouveaux plaisirs gustatifs. Nombreux sont ceux qui, après avoir surmonté leur dégoût initial, deviennent amateurs de ces saveurs singulières.

Comment la cuisine moderne revisite-t-elle les plats jugés dégoûtants ?

Certains chefs étoilés remettent au goût du jour insectes ou abats, jouant sur les textures et les saveurs pour surprendre et séduire une clientèle curieuse.

La haute gastronomie transforme les perceptions en sublimant ces ingrédients controversés. Les insectes grillés deviennent croquants raffinés, les abats se métamorphosent en textures veloutées sophistiquées.

Cette approche moderne permet de réconcilier tradition et innovation, en rendant accessible ce qui paraissait rebutant. Les techniques culinaires contemporaines effacent les a priori tout en préservant l’authenticité des saveurs.

Ouvrir la discussion : le goût du « dégueulasse » peut-il évoluer avec le temps ?

On l’oublie, mais beaucoup de mets aujourd’hui populaires étaient autrefois honnis. Notre palais s’adapte et la curiosité fait parfois naître de nouveaux plaisirs, là où il n’y avait que réticence.

Les huîtres, aujourd’hui symboles de raffinement, étaient la nourriture des pauvres au 19ème siècle. Le homard était si méprisé qu’une loi américaine interdisait de le servir aux prisonniers plus de trois fois par semaine.

Cette évolution démontre que nos goûts ne sont pas figés. L’ouverture d’esprit, l’éducation gustative et l’évolution sociale transforment progressivement notre rapport aux saveurs. Ce qui nous répugne aujourd’hui pourrait bien devenir le délice de demain.

- Marque Valberg : quelle origine et ce qu’il faut savoir - 10 novembre 2025

- Pourquoi trouve-t-on un scarabée noir dans la maison et comment agir efficacement - 10 novembre 2025

- Pont thermique et moisissure : comment protéger durablement votre habitation - 9 novembre 2025